2025年1月の寺子屋

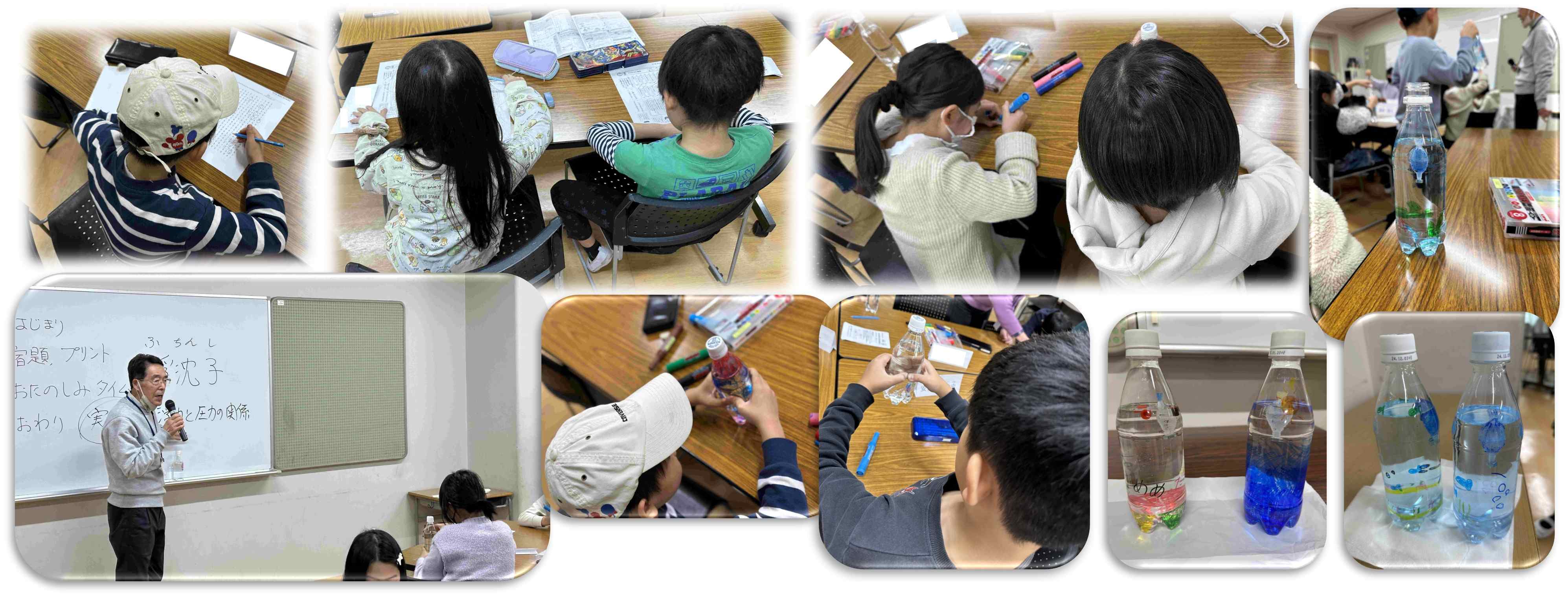

★1月8日(水)第22回学習支援教室 《3年生》26名参加

学習後のお楽しみタイムでは、浮力と圧力の関係を利用した

おもちゃ「浮沈子」をペットボトルで作りました。

重りのナットがなかなか入らなかった子がいましたが、

入れられた子が他の子のナットを入れてあげていました。

寺子屋先生が一人にナットを入れてあげると、皆、「入れて」と

言って持って来ました。

油性だと思っていたマジックが水性で水に色がついたり、塗った

所が濡れて取れたりしましたが、水をこぼしたりすることなく、

上手に作っていました。 周りをいろいろな色に塗り、出来上がった

浮沈子で、男子も女子もとても楽しんでいました。

★1月15(水)第23回学習支援教室

第1グループ(2年1組・2組、3年3組・4組)

異学年交流 《2年生》9名、《3年生》11名参加

2年生は漢字の宿題をしました。プリント学習の「あわせて50

(100)になる所に色を塗ろう」は、タコとヨットの図柄が

うっすら見えていたので、簡単だったようです。

大型絵本、岩井敏夫さんの「ぬまの100かいだてのいえ」の

読み聞かせでは皆集中して、絵の細かい所も良く見ていました。

その後、子どもたちの希望により、特活室での折り紙工作と

体育館でのドッジボールに分かれて行いました。両方やりたい子は

先に折り紙を急いで折り、その後ドッジボールに参加しました。

折り方を知っている子もいました。折り紙を組み合わせる時に

違う箇所をのりづけしてしまい、開く部分が開かなかった子も

いたので、作り直しました。

ドッジボールはリーダーがルールを決め、1回戦5分で2回戦を

行いました。リーダーの子だけでなく、皆、ボールを積極的に

取って投げていました。ドッジボールの後は女の子が提案して、

こおり鬼をしました。皆、途中で休憩する程汗をかきながら

走り回っていました。

★1月22日(水)第24回学習支援教室

第2グループ(2年3・4組、3年2組)

異学年交流 《2年生》15名、《3年生》5名参加

宿題で、送り仮名を書くのに漢字をすべて書いてから後でひらがなを

書いている子がいました。漢字の書き方に迷った時は、漢字ドリルや

漢和辞典を見て確認するよう伝えました。算数では、式はあっている

のに答えが違っている子がいたので、良く見るよう促しました。

カッコで括った足し算で躓いている子がいました。

体育館を借りられたので、学習時間を10分に短縮しました。その

ため、宿題が終わらなかった子がいましたが、折り紙の時間に

やっていました。

大型絵本、岩井敏夫さんの「ぬまの100かいだてのいえ」の

読み聞かせでは、絵本の内容が次にどうなるかなという期待感も

あり、皆集中して聞いていました。

読み聞かせ後は、子どもたちの希望により、特活室での折り紙工作と

体育館でのドッジボールに分かれて行いました。

折り紙は、皆すぐに折り方を理解して、次々に折っていました。

キューブが3~4個できた子もいました。

体育館ではドッジボールをしました。2年生が外野をしたいと言った

のですが、3年生は譲らず、3年生の作戦に従っていました。

その後の「こおり鬼」はただひたすら走り続けていて、子どもたちは

「たくさん走れて嬉しかった」「学校でこんなに走ったの初めて」

などと話していました。

★1月29日(水)第25回学習支援教室 《2年生》 17名参加

プリント学習では、動物を線で結ぶのが難しそうでした。

国語のプリント「言葉をつくろう」では、縦、横の漢字が

書かれていて、真ん中に漢字を入れるのが難しそうでした。

九九が出来ない子には、それに近い数から考えるように話し

ました。

割りばし鉄砲作りは、見本があったのでわかりやすかったよう

ですが、輪ゴムと割りばしをどうやって引っ掛けていいのか

わからない子もいました。

最初、割りばし鉄砲を作ろうとしなかった子がいましたが、

皆が完成して的あてして遊びだすとやりたそうだったので、

作ってあげると嬉しそうに遊んでいました。

★1月18日(土)第8回体験活動

《児童》9名 《保護者》5名

《講師》4名 《スタッフ》2名 参加

「偏光板を用いた『3D万華鏡』を作ろう!」

講師:中谷 輝臣氏(川崎北部少年少女発明クラブ)

今回の万華鏡作りは、前からあった物をバージョンアップしたもの

です。元々は古い技術で、偏光板にセロテープを貼って昔から科学

技術館でやっていたものを立体的にしたのがこの川崎北部少年少女

発明クラブです。

セロテープをぐちゃぐちゃにしたものを入れて作りましたが、

ステンドグラスのようでとても綺麗でした。下の物との間に隙間が

あって、そこに入れたものが、光の屈折で色が七色に変化します。

また、斜めにしたりすることで、見る位置が変わり、変化して見え

ます。

今回は人数が少なかったので、ゆったりと出来ました。

子ども達もとても積極的でした。

中谷先生は、「今回参加した子どもたちが、将来大学の卒業論文で

光の屈折の原理をスーパーコンピューターで解いたら凄い。まだ

解いた人はいない」とおっしゃっていました。

他の先生方も子ども達が作ったものを見て、収穫があったと

おっしゃっていました。

|